⚠️注意事項 CarbSens Watchは、日常の健康管理をサポートするためのツールです。本製品は医療機器ではなく、診断、治療、または病気の予防を目的としたものではありません。測定結果や推定値は参考情報としてご利用いただき、健康に関する重要な決定を行う際には、必ず医療専門家にご相談ください。

■目次

■長期間の測定で、代謝変化を発見する

CarbSensは、代謝の変化を捉えるためのデータ収集を支援します。以下のようなユーザーの健康ニーズに寄り添うことを目指しています。。

Carb値は脈波の変化量を血糖値でキャリブレーションしますので、脈波が血糖値以外の要因で変化した場合でも、

血糖値に相当する変化量(相当変化量)として測定します。

Carb値の絶対値とその変化、変化パターンを見ていきます。

さらにai2,ai2dt,aieなどを見ます。

●血糖値が気になる方:

HbA1cやGlucoseの変化を脈波で簡単に測れる可能性を想定しています(仮説を含む)。重症でない場合(動脈硬化が進んでいないケース)を想定した結果、以下のような傾向が見られると考えています。

・Glucoseの上昇 インスリン分泌と比例し、血管が弛緩することで脈波の反射波(ai2)が小さくなる。

・HbA1cの影響 Glucoseが高めであれば、ai2も小さくなります。

・食事と評価 ai2は食事の影響を大きく受けるため、HbA1cを評価するにはai2の平均値(一定区間)が適切です。

●中性脂肪が気になる方:

食後の1~2時間でGlucoseが上昇し、その後、中性脂肪も増加します。中性脂肪が元に戻るには、4~5時間かかる場合があります。この増加により血流状態が変化し、ai2が小さくなることが観察されることがあります(仮説を含む)。

さらに、ai2の変化時間が長い場合は、中性脂肪の消化に時間がかかっている可能性があります。

●タンパク質(プロテイン)を補給している人へ:

プロテインは血管内皮機能を改善し、血管を柔らかくすると考えられます。その結果、ai2が低下することが期待されます(仮説を含む)。

長期間のモニタリングにより、こうした変化を捉えやすくなる可能性があります。評価には、一定期間のai2平均値が適切とされています。

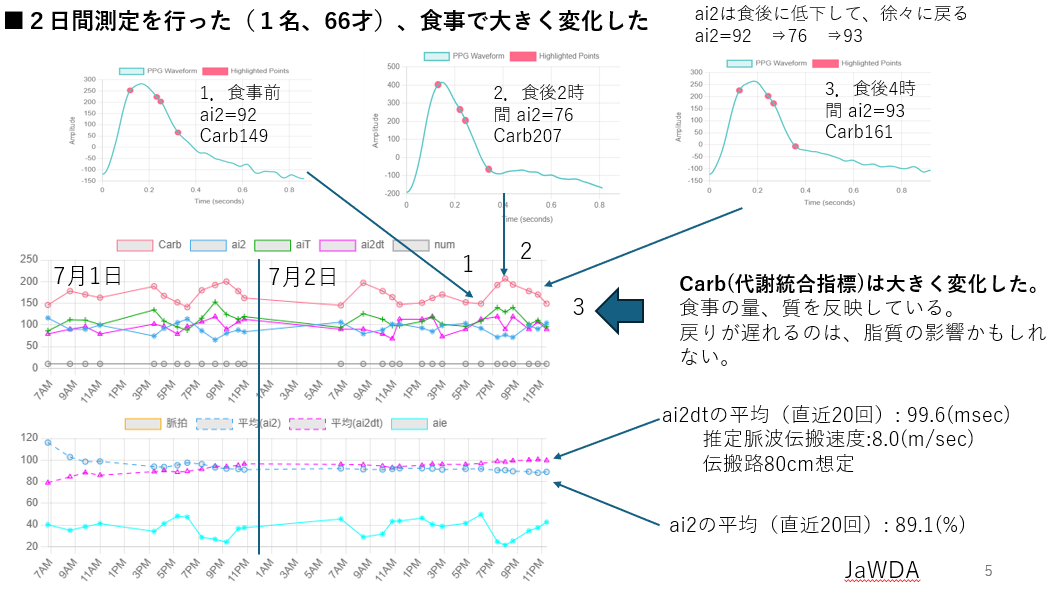

食事によるai2変化

Carb値は脈波の変化量を血糖値でキャリブレーションしますので、脈波が血糖値以外の要因で変化した場合でも、

血糖値に相当する変化量(相当変化量)として測定します。

測定バラツキ対策

脈波測定でも、測定値がバラツキます。測定時は、安定、安静にして、同じ部位で、同じ締め圧で、注意して測定してもバラツキが起こります。

5分以内の繰り返し測定においては、解析アプリは平均値を計算して表示します。

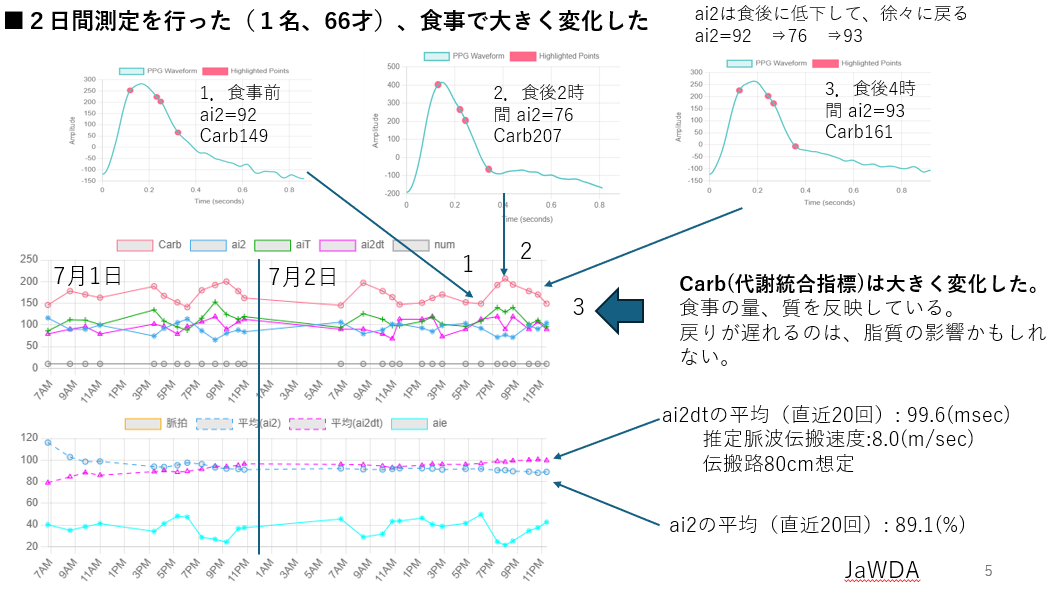

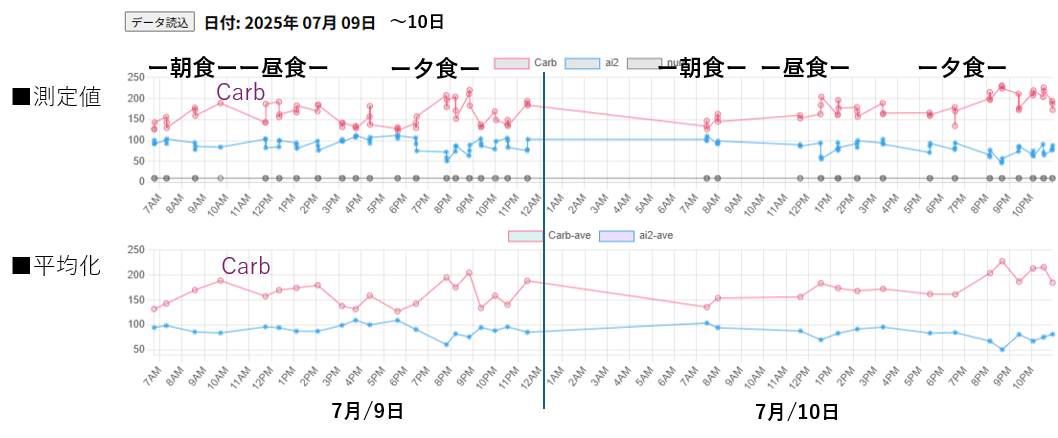

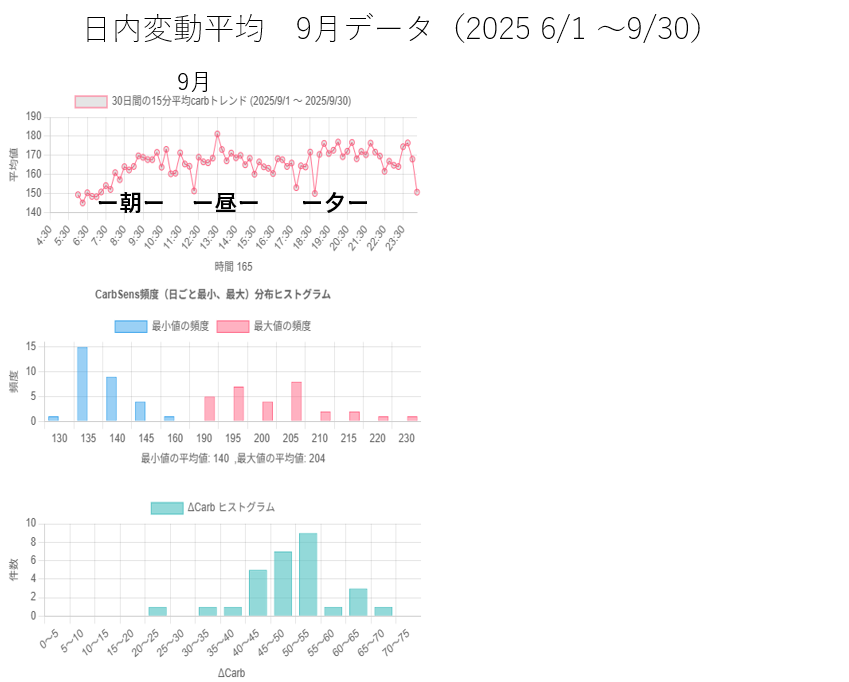

日にちデータの重ね合わせ(日内変動)

一日に沢山測定し、データがある場合、数日間のデータを重ねてみるとことができます。

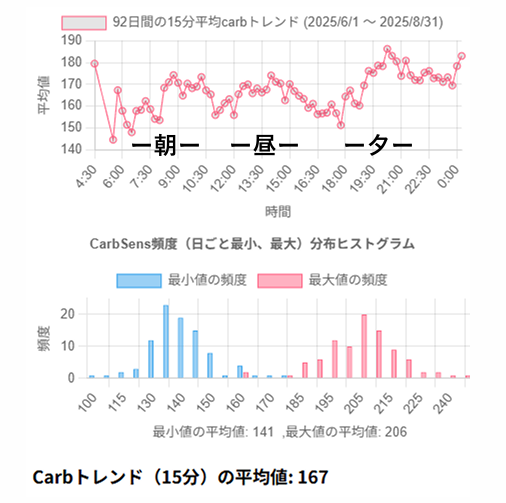

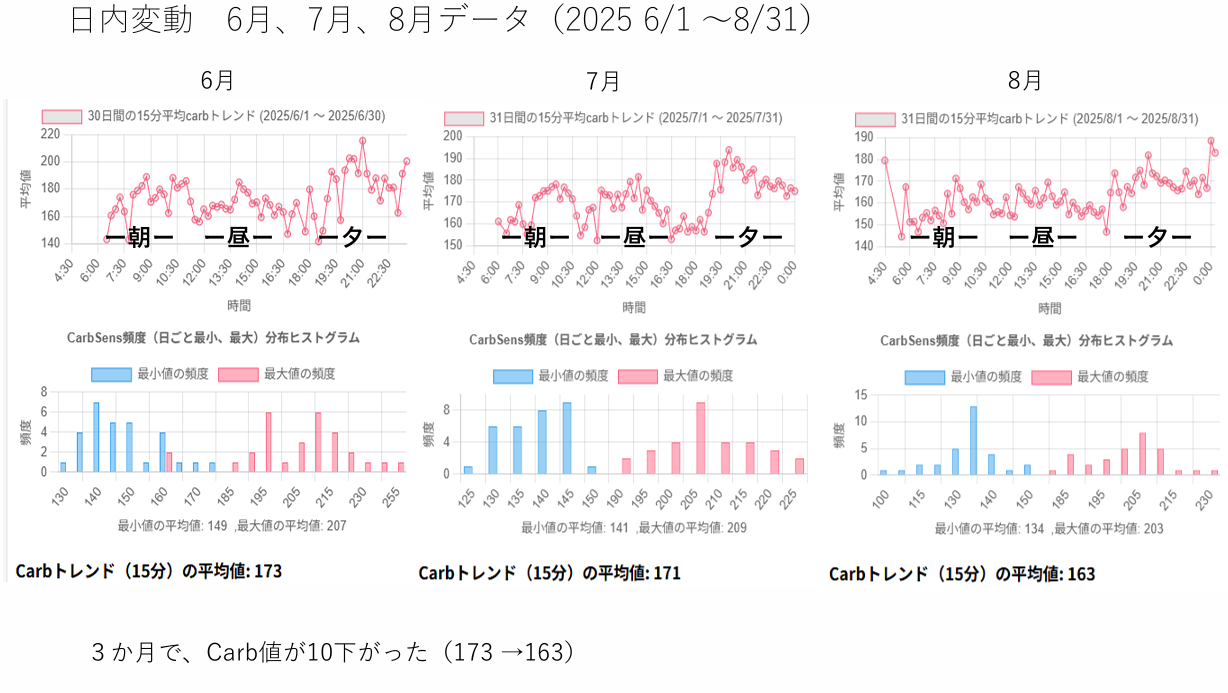

数日間のデータを15分刻みで平均化し、日々の変動(日内変動)が見えます。

トレンド曲線の立ち上がり、立下りから代謝スピード、中性脂肪の影響を推察します。

プロテインを補給した場合はどうなるのでしょうか。などを推察しながら、使用することが可能です。

Carb値を見る 絶対値とその変化、変化パターン

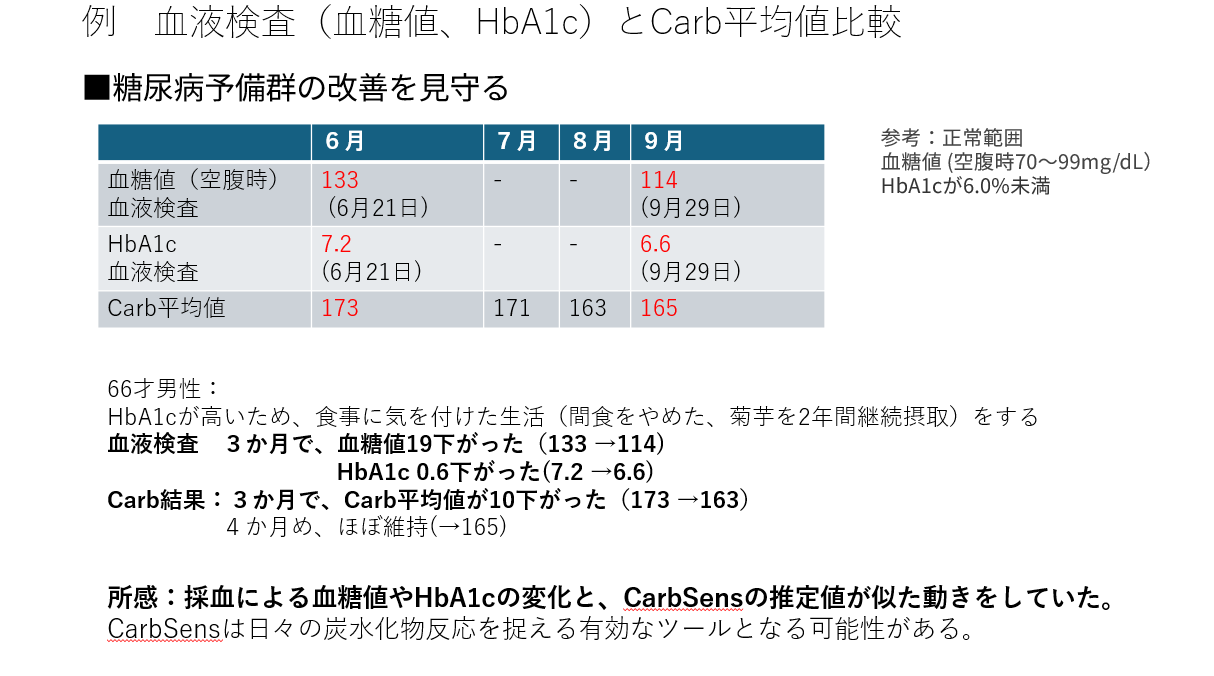

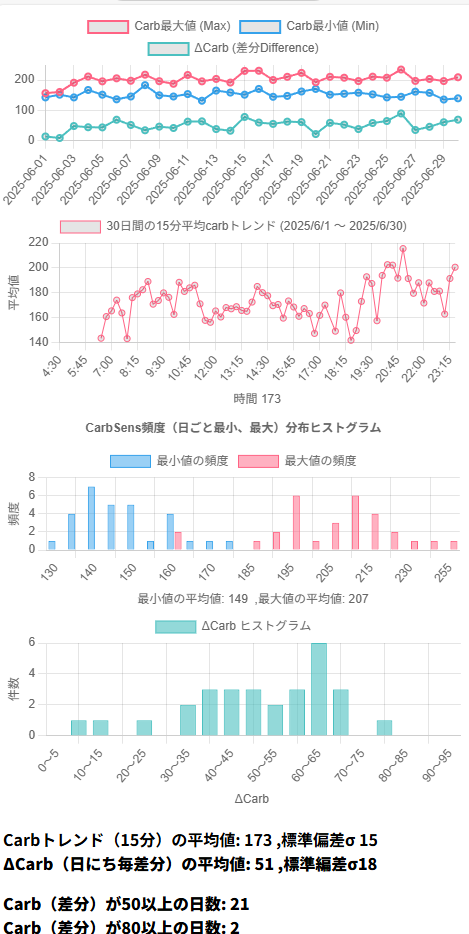

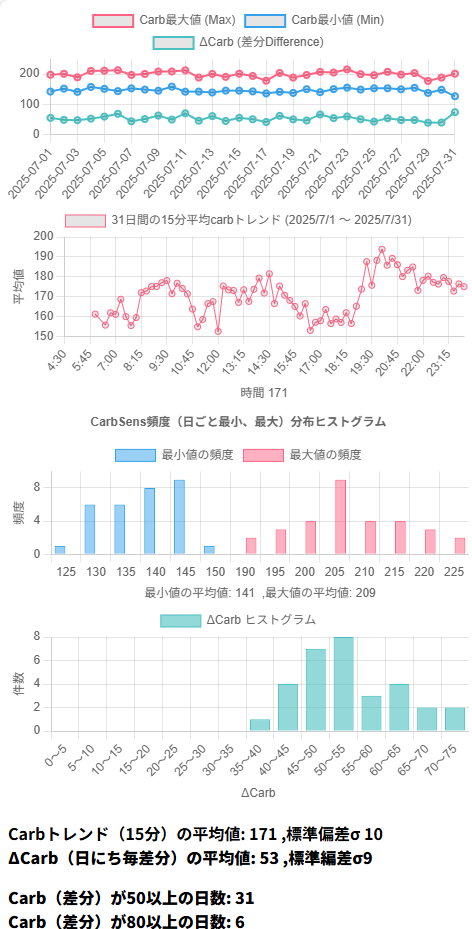

66才男性:

HbA1cが高いため、食事に気を付けた生活(間食をやめた、菊芋を2年間継続摂取)をする

血液検査 3か月で、血糖値19下がった(133 →114)

HbA1c 0.6下がった(7.2 →6.6)

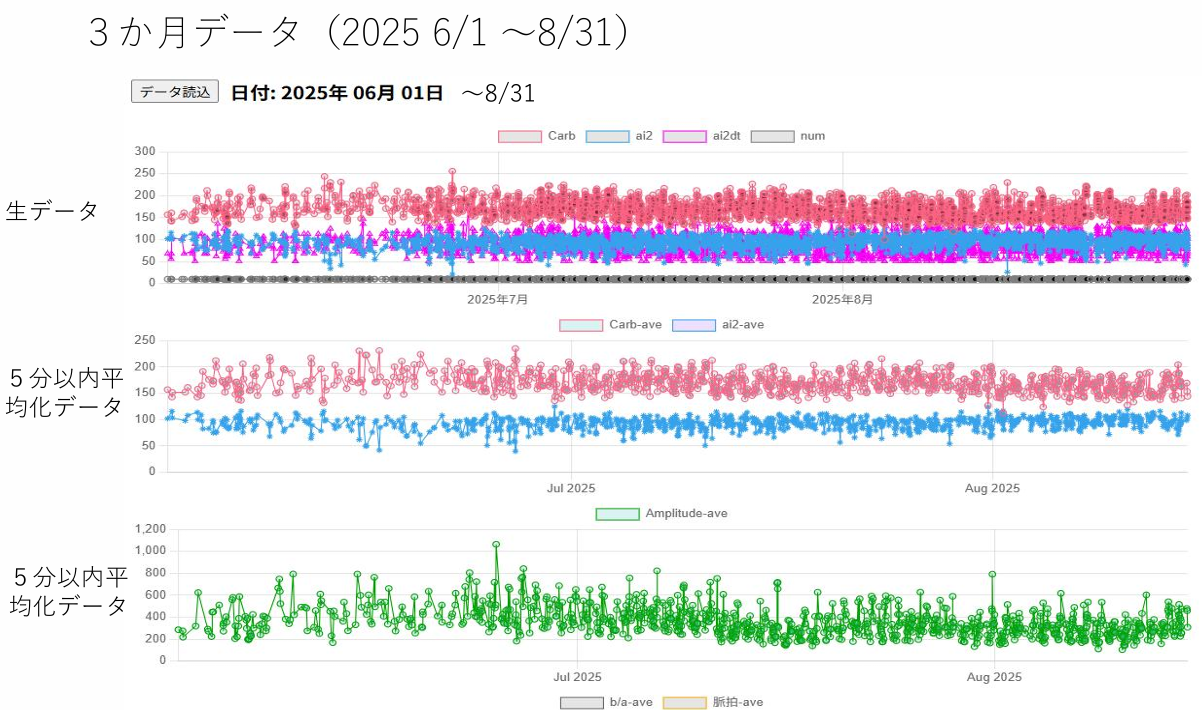

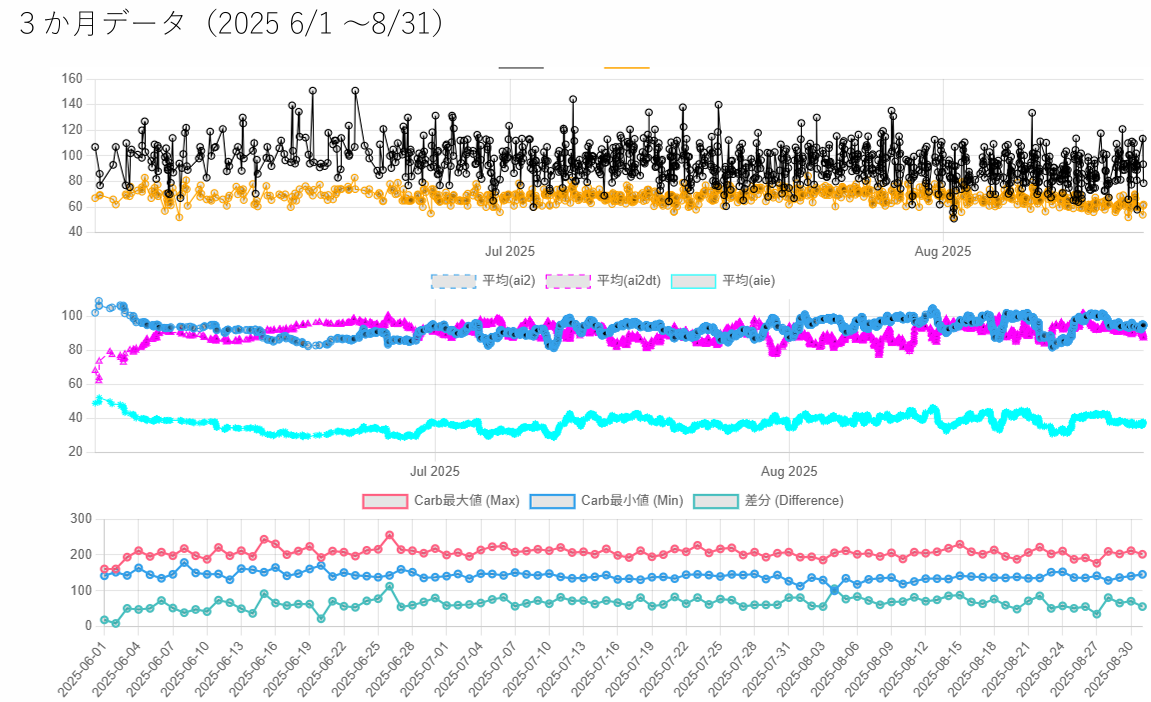

Carb結果:3か月で、Carb平均値が10下がった(173 →163)

4か月め、ほぼ維持(→165)

所感:採血による血糖値やHbA1cの変化と、CarbSensの推定値が似た動きをしていた。 CarbSensは日々の炭水化物反応を捉える有効なツールとなる可能性がある。

■ΔCarbで血管特性モニタリング

"血管伸展性"、"調整機能"を同時に映し出す指標

日本血管不全学会によると、血管不全(Vascular Failure)とは、以下のような複合的な血管機能障害を指しているようです:

・血管内皮機能の低下(FMDなどで評価)

・血管平滑筋機能の障害(CAVIやPWVなどで評価)

・血管代謝機能の異常(インスリン抵抗性や糖代謝異常との関連)

つまり、単なる「硬さ」だけじゃなく、血管の調整能や反応性も含めて評価すべきという考え方のようです。

Δcarbとの親和性

Carb値は、もともと脈波の変化量を血糖値でキャリブレーションすることで開発されました。

そのため、ΔCarbは血糖値の変動に相当する脈波変化を捉える指標として設計されています。

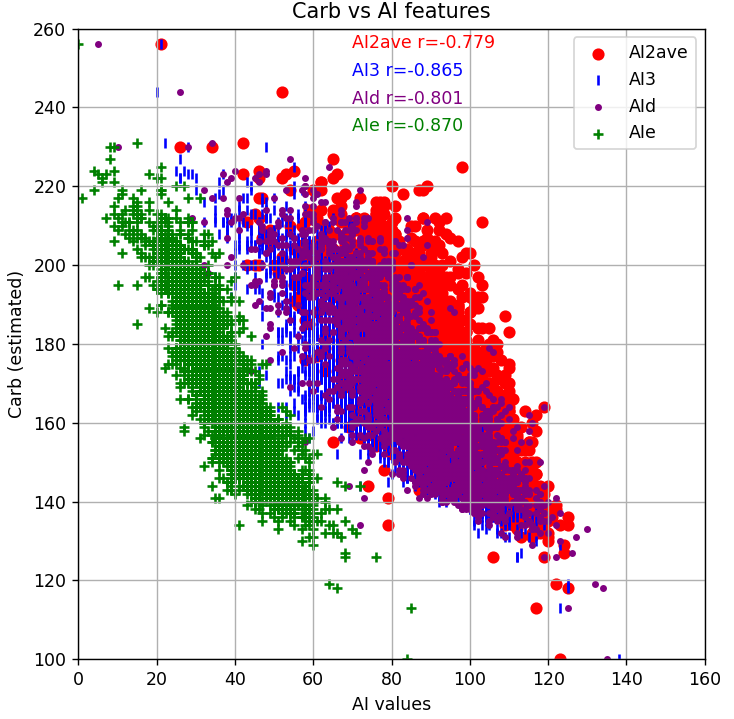

複数の脈波特徴点(ai2, ai3, aid, aie)を統合して見ているために、血管の「硬さ(伸展性)+調整能」の両方を反映できる可能性があります。

これは従来のCAVI+FMDのような組み合わせを、非侵襲・連続モニタリングで実現できる可能性があります!

66才男性、3か月のデータを見てみる。

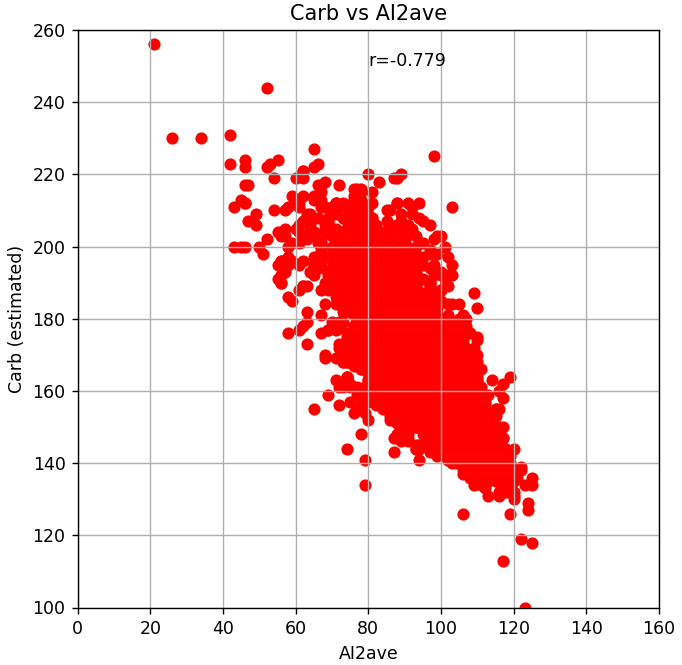

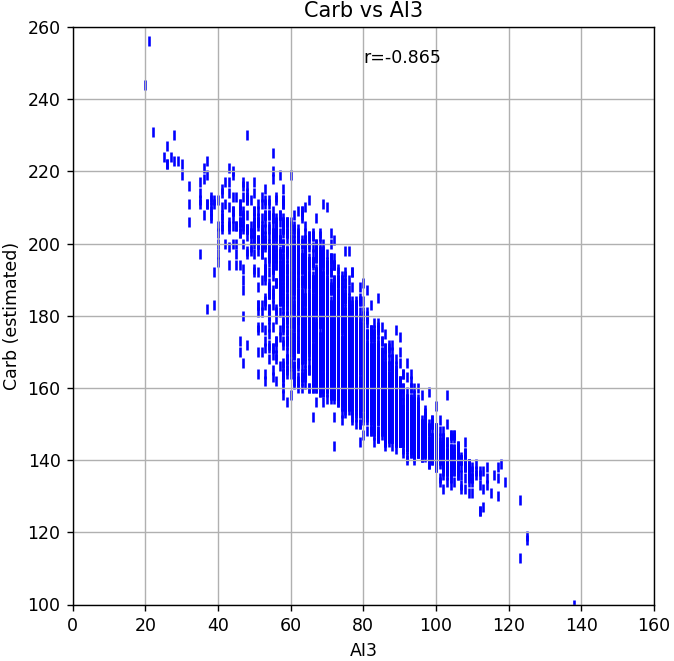

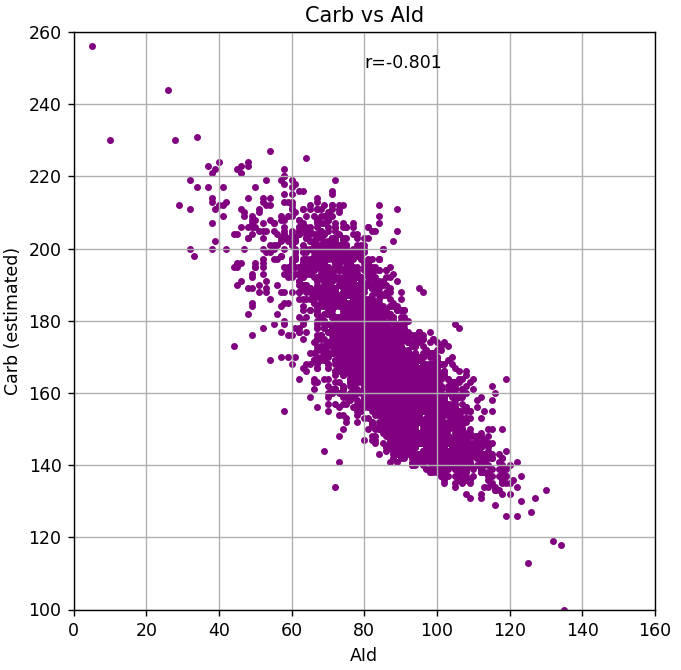

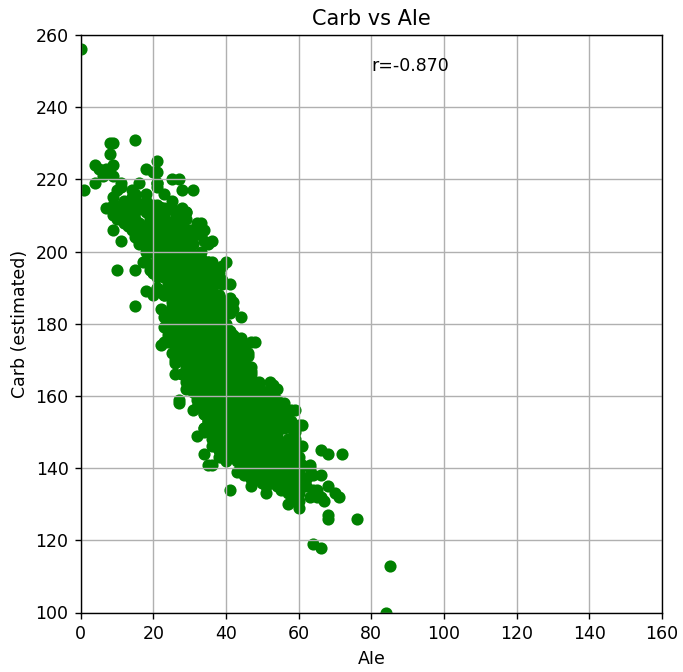

Carb値は脈波特徴量(AI2, AI3, AId, AIe)と血糖値の相関関係により求められている。

(ただしここでは、十分な臨床データはなく、データ拡張などを行い作成されている、予備実験的なものを使用)

脈波特徴量は、血管の伸展性・調整能に応じて変化する。食事前後のデータも含めて、ΔCarbを測定すれば、「硬さ(伸展性)+調整能」

が反映しそうである。

またAI2だけで、伸展性、調整能を推定するよりも、脈波形状の他の特徴量も含めたほうが、安定して推定できそうである。

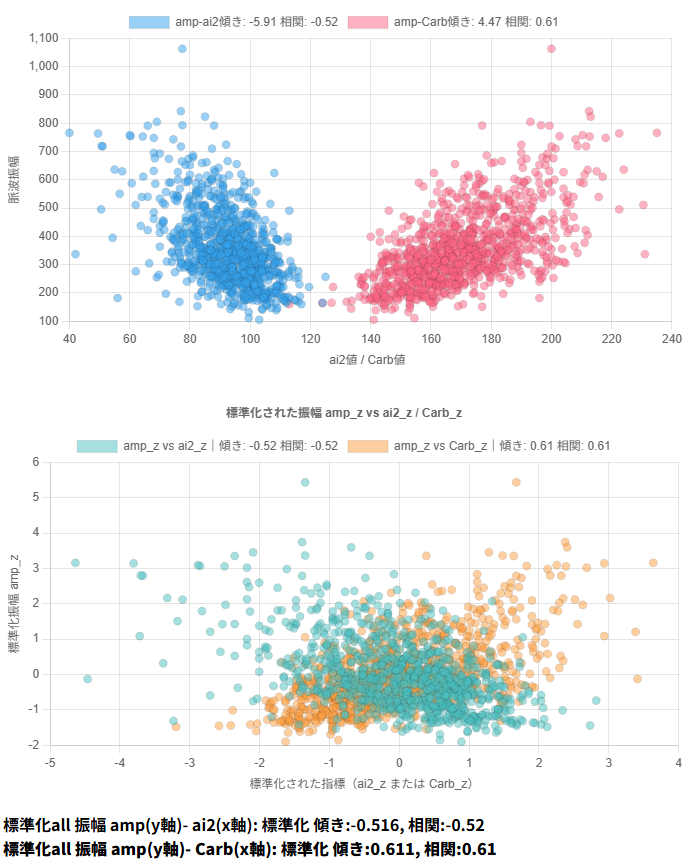

下の図はCarb値と脈波特徴量の散布図である。当然ながら相関係数は高い。図ではr=0.77~0.87

Δcarbのヒストグラム

3か月分(6,7,8月の測定データ)グラフ4段目がΔCarbヒストグラムである。平均は50付近にあった。

今後期待される臨床試験の方向性

ΔCarbは、まだ“仮説”の段階かもしれません。

でも、あなたの協力があれば、“確信”に変わります。

日常の測定が、未来の医療を形づくる。

このヒストグラムは、あなたの血管が語る物語の始まりです。

ユーザーのリアルな生活データこそが、次の医療をつくる材料になります。

**あなたの測定協力が、医療の未来を動かします。**

ご参加を、心よりお願い申し上げます。

■"血管内被機能"善し悪しを探る

課題:CabSensの推定値は血管内被機能の影響を受け、推定誤差の要因である。

血糖計があればΔai2, ΔCarbとで推測もできそうである。

血糖計を使わないで、内被機能の善し悪しを推測できる可能性を考える。

目標は:妊娠糖尿病を含めた糖尿病予知、スクリーニング

・

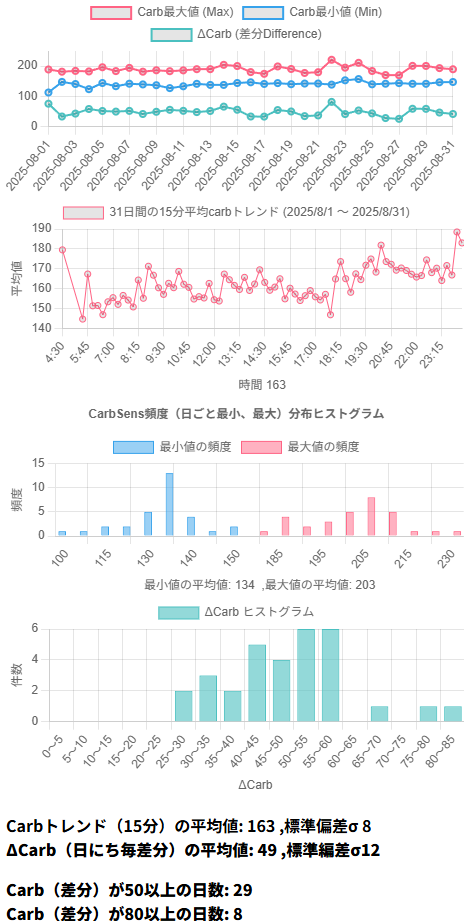

方法:脈波振幅とai2, carbの回帰分析、回帰直線の傾き範囲から、推測できないだろうか。傾きは、ある範囲にあるべきだと考える。

臨床データがあるわけではないので、推測です。

血管内圧力反射波は血管の伸展性、血管径の影響を受ける。食後に脈波振幅が大きくなるが、血管の伸展性が劣化した場合と、しない場合では、反射波の大きさには違いが出るだろう。

この状態を、下記の散布図から推定できないだろうか。

、

血圧計や、血糖計と同時比較するのが良いと思われます。

図上:縦軸に脈波振幅amp、横軸にai2,carb 被験者1名

amp-ai2は右下がり、amp-Carbは右上がりの特性。回帰分析の傾きに注意してみる。

図下:上の図を、標準化して書いたもの。

amp/ai2傾き -0.52 相関 -0.52, amp/Carb傾き 0.61 相関 0.61,

ai2と脈拍数も右下がりの、負の相関があるが、振幅との相関を示したものは見当たらない。振幅測定は安定性が難しいという問題があるからだろう。

内被機能が低下すると、傾きは緩やかな方向になるのではと推測します。

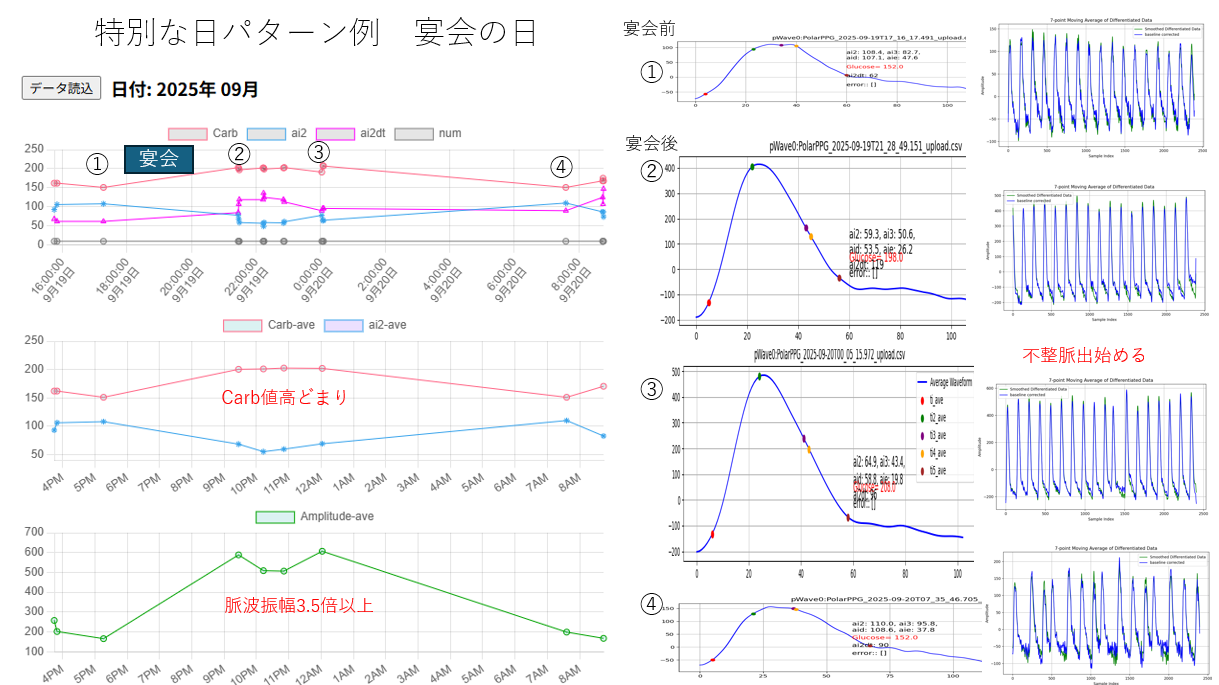

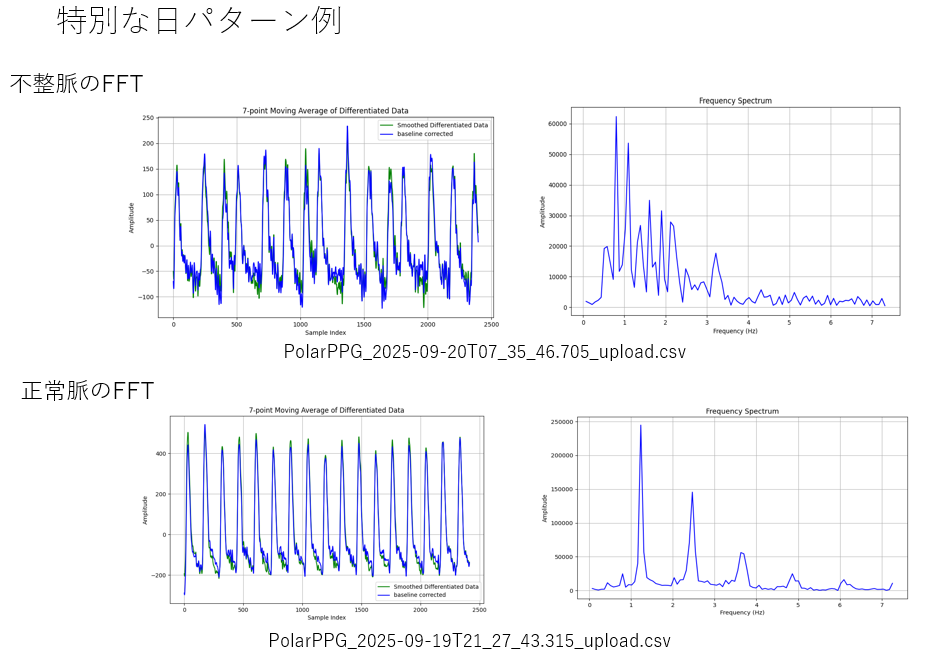

■"特別な日"、宴会日パターン例

宴会の日、Carb値高どまり、下がらず。不整脈発生。

■"起床時"、Carb値が高くなる時がある,何故?

CarbSensの“本質”を表に出すタイミング

✨ 血糖計として見ると精度が悪く感じる朝の数値も、代謝推定として見れば意味がある。それは「誤差」じゃなくて「兆し」

1. 血糖値ではなく「代謝の気配」を捉えている

CarbSensは、血糖値の“結果”ではなく、代謝の“兆し”を捉えるセンサーです。特に朝のCarb値は、睡眠の質、前日の疲労、環境の影響など、体の整い具合を映す鏡のような役割を果たします。

2. 朝のCarb値の変化は予防のヒント

朝にCarb値が高くなる傾向がある場合、それは糖代謝の揺らぎの兆候かもしれません。糖代謝のトラブルにつながるかもしれません。

3. 外気温の影響

布団の中から飛び出して、外気温に触れる、この温度差は影響します。

・冬場の起床時は、布団の中の暖かさから外気の冷たさへと急に環境が変わります。このとき、血管は拡張から収縮へと切り替わり、代謝も一時的に揺らぎます。

CarbSensはこの“整いきっていない状態”を捉えることで、朝のCarb値が高くなることがあります。

・夏の朝は、夜の暑さの影響で体がまだ整っていないことがあります。

Carb値が高く出るのは、代謝が揺らいでいるサイン。朝食をとることで、体が整い始め、Carb値も落ち着いていくことがあります。

4. 改善の実感

実際に、Carb値が平均で10下がったユーザーの例もあり、生活習慣の改善が代謝に反映されることが確認されています。これは、CarbSensが“整える力”を支えるツールであることの証です。

■"食事前に"、Carb値が高くなる時がある,何故?

食べる前の「Carb値の上昇」は、体が食事や活動を“期待”して代謝を整え始める予測反応かもしれません。

予測反応は、どんな時、どうして起こる

・体が過去の経験に基づいて「もうすぐ食事が来る」と判断したときに起こります。

たとえば、毎朝同じ時間に食事をとる習慣がある

体はその時間が近づくにつれて、血管をゆるめたり、代謝を活性化させたりする準備を始めます。

(実際に血糖値が上がっている場合もあります。)

唾液が食事前に出るように、体が“予感”に反応して動き出す自然なしくみです。

CarbSensは、このような“まだ起きていないことへの備え”を捉えることで、代謝の整い具合や生活リズムの影響を映し出すことができます。

お問い合わせ 現在、私たちのプロジェクトは開発段階にあります。私たちのビジョンに共感し、共に新しい価値を創造していただける開発パートナーを募集しています。ご興味をお持ちの方や詳細を知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

一般社団法人 日本健康開発機構

jawda (Japan Wellness Development Agency)

問い合わせはこちら